「孤独」に向かわない「弱い」経営者でありたい / Tagiru. 伊藤修司

たったひとりでリスクをとり、責任をとり、決断をし続ける人々、「経営者」。彼らを見ているうちにふと気づいたことがある。

それは、わたしの中にも小さな「経営者」がいるということだ。わたしたちはみんな多かれ少なかれ、自分自身の経営者であり、自分の人生という事業を営んでいる。

世の経営者が会社から逃げられないように、わたしたちもまた、自分の人生からは逃げられない。鎧をかぶってこの平坦な戦場を生きぬかないといけない。わたしが経営者に惹かれるのは、きっとそれが拡大化・社会化された存在だからなのだと思う。

そんな序文から生まれたインタビュー連載『経営者の孤独』。

10名の経営者の方に「孤独」について尋ね続けたこのルポルタージュは、昨年2019年夏に一冊の本として出版された。

あれから1年。

こんなにも世の中の様相が変わっているだなんて、誰が想像しただろう。

2020年を過ぎて間もない頃、中国・武漢でコロナウイルスが猛威を振るっているというニュースが流れ、あっという間に日本にも感染者が増え始めた。

外出や営業の自粛要請が出され、人が集まる場所がどんどん閉鎖されていく。多くの企業はリモートワークに切り替え、緊急事態宣言が発令された際には、たくさんのお店や施設の営業停止が余儀なくされた。

いろんな情報が流れて、いろんな意見が飛び交った。個人単位から国単位まで、大きく変化した半年間だった。

わたしたちはまだそんなコロナ禍の中にいて、いつ抜け出られるかもわからない。第二波、第三波への危惧はもちろん、今後わたしたちの生活がどうなるのか、誰にもわからない。本当に、まったく、先が見えない世の中だ。

「いつ何が起こるかわからない」

コロナ前からそのはずだったけれど、わたしはいつもそれを忘れてしまうなと思う。

今回インタビューをさせていただいた伊藤修司さんは、現在35歳の経営者だ。

南アジアの島国・スリランカでアーユルヴェーダ医療が受けられる長期滞在型ホテル「Tagiru.」を立ち上げるため、2018年に独立。

現在はスリランカを中心に世界を駆け回りながら、2021年後半のオープンを目指している。

伊藤さんはまさに、「いつ何が起こるかわからない」を体験した方だ。

もともとは企業でサラリーマンとしてマーケティングに携わっていた伊藤さんだが、30歳を目前にしたある朝、左半身にしびれを感じた。

病院で告げられた病名は「多発性硬化症」。

原因は解明されておらず、完治のための治療法もまだ確立されていない国指定の難病だという。

歩けないほどしびれが強くなり、一時は車椅子生活を送っていた伊藤さん。

その状態からなぜ、起業に至ったのか。いや、「至れた」のか。

伊藤さんを初めて知ったとき、まず浮かんだ疑問はそれだった。

そして次に感じたのは、伊藤さんに起きた出来事は、今世界に起きていることとリンクしているということだった。

ある日突然、自分が難病にかかっている。

なぜそうなったのか、そしてそれがいつ治るのか、誰にもわからない。

生活における自由度が下がり、制限ばかりが増えていく。

未来が見えない不安、焦燥、恐怖……。

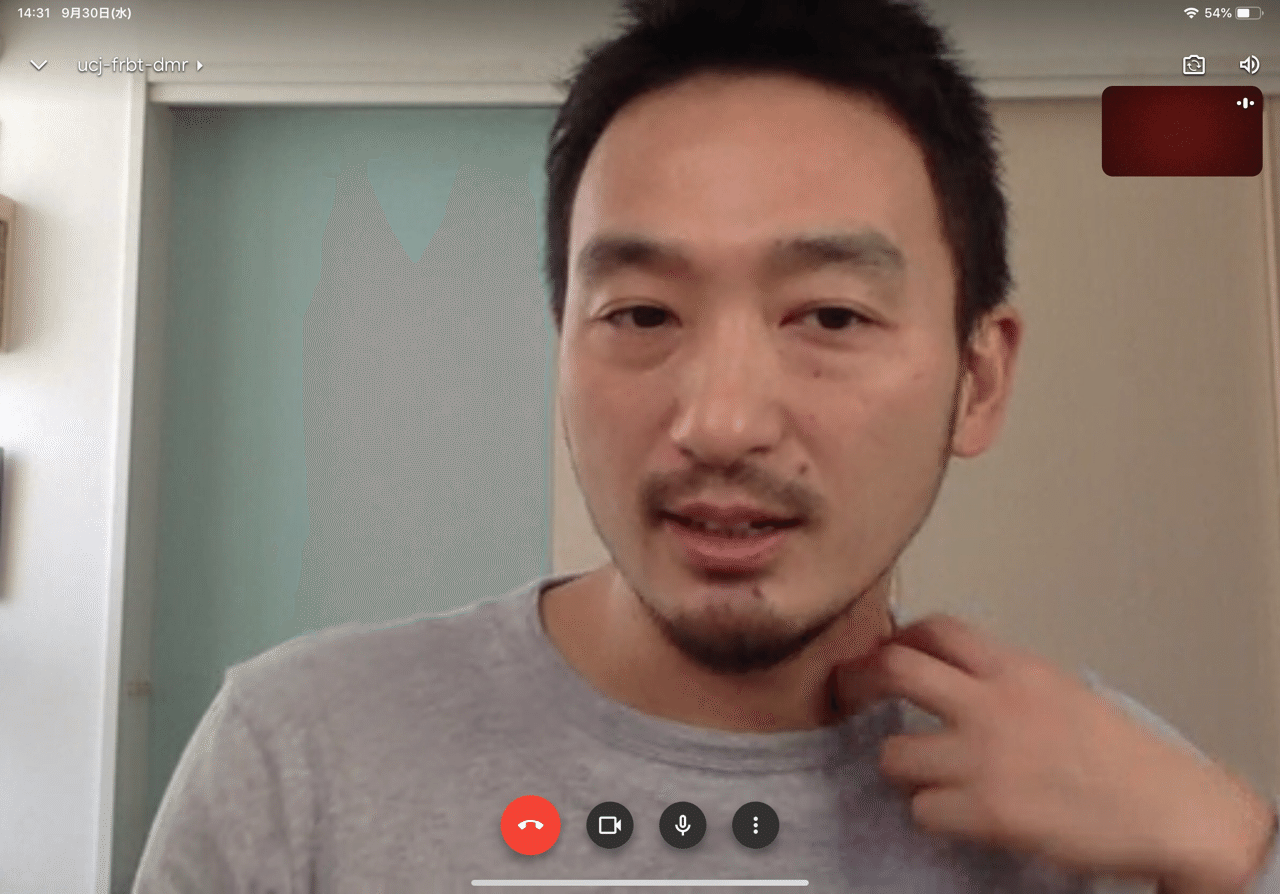

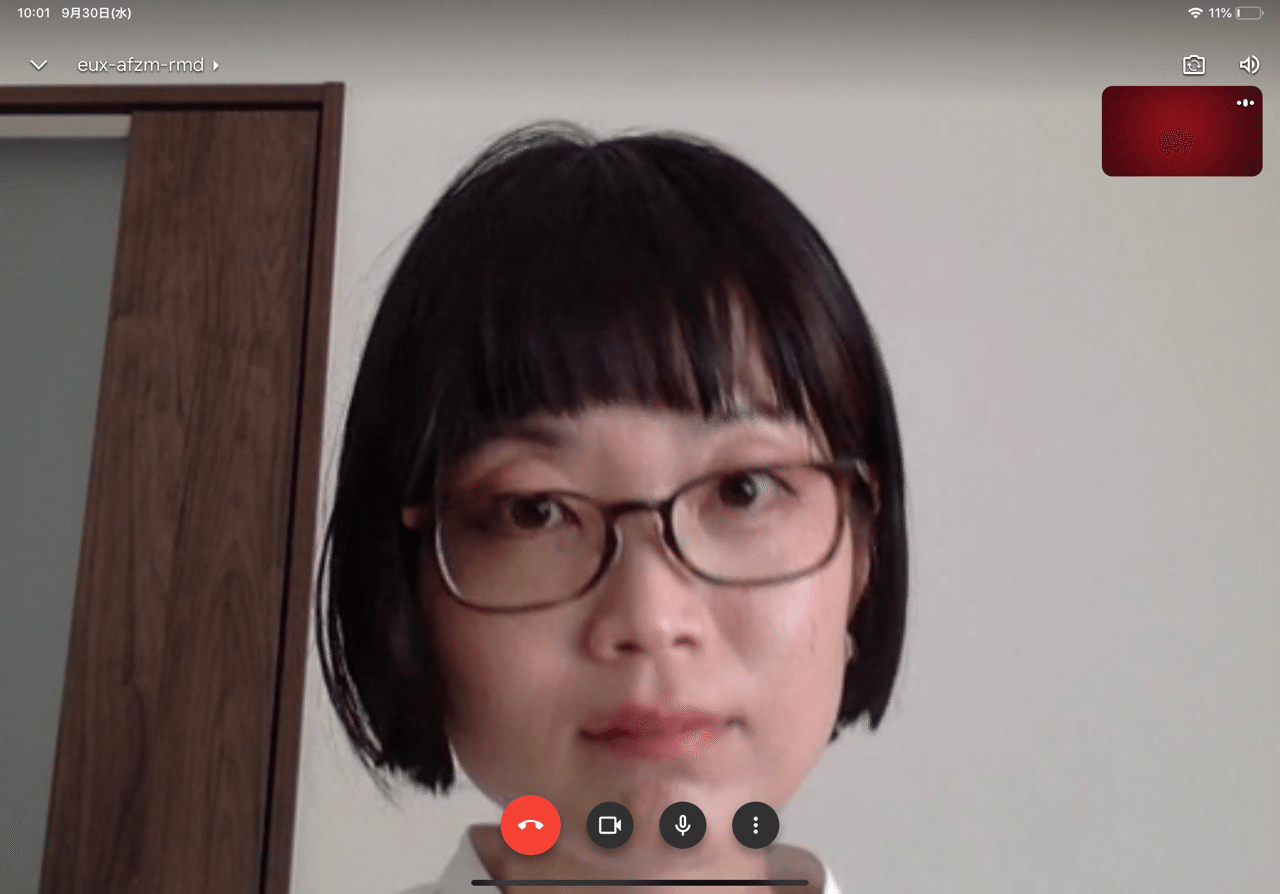

だけど伊藤さんは今、わたしの目の前で笑いながら未来の「Tagiru.」の構想について話してくれている。その背景には、スリランカの海が広がっている。時折風が吹くらしく、とても気持ちが良さそうだ。

彼は不安や焦燥や恐怖を、どのように乗り越えたのだろうか。

そのとき「孤独」は感じたのだろうか。

そして今、彼は「孤独」をどのように捉えているのだろうか。

ここで話される言葉は、もしかしたら今の、そしてこれからのわたしたちとリンクするかもしれない。

そんなことを考えながら、スリランカと京都の間をオンラインで繋いだ。

医学部を中退して、経済を学び始めた理由

上)Tagiru. 代表 伊藤修司 下)聞き手 土門蘭

上)Tagiru. 代表 伊藤修司 下)聞き手 土門蘭

――もともと、お医者さんになりたかったそうですね。

小6のとき、あるテレビ番組で「国境なき医師団」のことを知ったんです。発展途上国で医療に従事している人たちのドキュメンタリーでした。

それを見て、「僕もアフリカで働く医者になれたら」と思ったのが始まりです。もともと海外とか「ここではない遠い場所」に憧れがあったのもあって、「これだ」と思ったんです。

――小学生の頃からの夢だったんですか。でも、どうして医者に惹かれたんでしょう?

僕は、小学2,3年生のころに祖母を病気で亡くしているんです。人が死ぬということに、割と早い段階で向き合う機会がありました。

そのときは「祖母が死んで悲しい」という感情と、「自分が死ぬのがこわい」という感情に、一気に襲われた時期でもありました。「生きる/死ぬ」という事実が重くのしかかってきて、「『死』がこわい」って思っていたときだったんです。

その感情に対してずっと、幼いながら「自分はどうすればいいんだろう」とぼんやり考えていました。そんなときに番組を観て、つながったような気がしたんだと思います。「海外には生きるのも大変な人たちがいる。そこで人の命を助けられたら、意味はあるはずだ」と、方針が定まったような感じでした。それから医学部を目指すようになり、千葉大学の医学部に入学しました。

――「海外・病気・命」という、伊藤さんのテーマがつながったんですね。ですが医学部に入られてから、一年で辞められたとか。

大学に入ってすぐにいろいろ勉強してみたんですが、「国境なき医師団」がどう運営されているのか背景を調べてみたら、寄付を中心に成り立っていることがわかりました。そして良い悪いは別にして、世界情勢や政治的な思惑に大きく活動を左右されるということも。

本当に素晴らしい活動をしているという事実は揺るぎなく、尊敬の念を持っているのですが、ひとつの組織としての独立性が低いことがわかり、自分で決めて自分で責任をもって動くことができにくい構造だと当時の僕は思いました。

もともとはいち医師として現地で働きたいという思いで医学部に入ったのですが、「世の中の問題を解決するには、組織じたいや仕組みをつくる側に立つことが大切」と思い始めたんです。その時に、ビジネスというのはそういった仕組みづくりに長けてると思ったし、いつか途上国への支援と経済性を結び付けられないか?ということに関心を持ったのです。

その方法はまだ全然見えなかったけど、それなら勉強してみよう!と。それで一旦、経済の領域に行こうと考えました。

――すごく珍しい大学生ですよね(笑)。医師になろうとして医学部に入ったのに、運営方法について調べるなんて。

そうですよね(笑)。もともとたぶん、ものの本質的な部分にすごく関心があるんです。表面的で短時間的なものより、長い時間をかけてでもきちんと積み上がっていくことに意味を感じます。

でも19歳の頃には、その自分の理想が具体的にどういうものなのかよくわかりませんでした。うすぼんやりと、「オーナーが主体となって、リスクと責任をとり、自分で決められる状況」がそれなんだろうなと。それを医療とどう結びつけられるのかはわからないけれど、多分こっちだなという方向へがむしゃらに飛び込んで、他大学の経済学部に入りました。

震えながら自分の「病名」と「寿命」を検索した

――経済学部を卒業されてからは?

P&Gのマーケティング部門に入社し、3年半働きました。1年日本、2年半はシンガポールでした。P&Gはアメリカ発のグローバル企業。まさに資本主義の総本山のような会社ですから、そういう場に身を置いてみたかったんです。

――なるほど。

もうひとつ魅かれたのは「マーケティング」でした。マーケティングって、「自分の会社がお客様に求められているものって何だろう」と自問自答して、提案していくことだと思うんですね。ここで学べば、さっきの話で言えば「いち医者」として現場とつながっていることと、「組織」自体を学ぶことを、同時にできるのではと思ったのです。けどずっと働くわけではない、3年間ほどと自分の中では期限を決めて、働き始めました。

――では、いつかは医療の道に戻ろうと考えていたんですね。

そうですね。10年、20年かかるかもしれないけれどいつかは……と思っていました。まだまだ遠いです。そして次に出会ったのがマザーハウスという会社です。

マザーハウスは、「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念にするファッションブランドです。世界で見すごされている途上国の人や素材の力を活かしてよい商品をつくり、その価値を伝えながら経済的に成り立たせていくことを目指す会社でした。

「途上国を援助する」という考え方自体、上下関係を産んでいると思うのですが、この会社は途上国を完全に対等なパートナーとして捉えているんです。創業して間もないベンチャーで、泥くさく仲間と会社をつくっていく中で、自分がこれまで考えてきたことにより近づいているなと感じました。大企業で忘れかけていた自分の問題意識を、もう一度取り戻したような。ここではマーケティングはもちろんのこと、店頭販売から経営のことまで、いろんな経験しました。

――少しずつ夢に近づいていっていたんですね。

はい。でも、マザーハウスに入って3年目ですかね。ある朝突然、起きたら左半身にしびれを感じたんですよ。「体調が悪いのかな?」と思っていたら、昼になるにつれてどんどんしびれが強くなっていって。

それで会社を早退して近所の病院に行ったら、「左半身が麻痺しかけていて、脳卒中の疑いがある」と言われたんです。すぐ救急車を呼ばれて、近くの大きな病院に緊急搬送されました。

――えっ!?

それから診察結果がわかるまでに、3,4日間かかりました。その間はすごく不安でしたね。本当に脳卒中だったらどうしようって、このまま死ぬかもしれないなって。

――診断はなんて?

「多発性硬化症」だと言われました。この病気は原因がはっきりしなくて、症状が悪化したり改善したりを繰り返しながら、人によっては進行していくと言われたんです。

また、メカニズムがわかっていないので、根本的な治療はできないと言われました。症状が出たときに薬の力で抑え込むという対処療法はできるけど、現代医療では答えを持っていないんだと。

――そうなんですか……。症状はどんなものが出ていたんですか?

僕の場合は、左半身のしびれです。一切自分で立ち上がれなくなるほど、強いしびれが出ました。入院して診断を受けるまでの数日の間に、立ち上がることもできなくなるほどで。それから、車椅子生活が始まったんです。

強めの薬を打って抑え込むことにより、しびれは少し減りましたが、筋力が弱まり立ち上がることはなかなかできませんでした。それからゆっくりとリハビリを始めて、移動できるようになるまでに2ヶ月かかりました。

合計で4か月入院。その間、もちろん仕事は全部離脱です。

――そうなってしまいますよね。突然そんな病気にかかってしまうなんて、本当に戸惑われたと思いますが……。

はい。まさか自分が30歳を目前にして、そんな大病にかかるなんて思ってもみませんでしたから。

病名がわかってからも、医師の言うことがどこまで本当なのか、どこまで気を遣われているのかと疑ってしまうんです。事実は何なんだろうって、不安に思っていました。

今でも覚えているのは、指先を震わせながら自分の病名と「寿命」という言葉を検索したときのことです。自分は早く死ぬことになるのかなって、心底怖がりながら調べましたね。

――……その検索ワードって、奇しくも伊藤さんが小学生のときに持ったテーマですね。「病気」と「命」。それがまさに自分ごととして襲ってきた瞬間だったんですね。

ああ、まさにそうですね。そこに帰ってきました。

あの時を思い出すとやっぱり、すごくこわかったし、寂しかった。でも、自分の抱えている不安や恐怖を、病気になった直後は人に正直に伝えることができなかったんです。いろんな人が面会に来てくれていたんですが、表向きは明るくても、僕はずっと自分の殻の中に閉じこもっていたのかもしれません。

――えっ、そうなんですか。それはどうして……。

実は、このとき気がついたことが、今の僕にすごく活きているんですけどね。

その頃までの僕は、「強い人間」だったんです。夢に向かって努力をしてきた自負もあったし、自分で人生を切り拓いているとも思っていました。自分の中に弱さがあるということを、認めたことがなかったんです。

これまで自分なりに考えて努力して、思いを持って突っ走って、いろんなことを自分の「強さ」で乗り切ってきました。でも逆に言えば、僕はひとりで溜め込みがちで、人に「助けて」ということを、恥ずかしいと感じてできない人間だったんです。

でも病気のことを勉強していくと、そういう行動で溜め込んだ、数値化できないストレスが、症状となって表に出てくる。それによって、病気になってしまったのかなと。数値化できないから「原因不明」なのかな、と。もちろん、遺伝性の病気もあるし、すべての病気がそうではないわけですが。

photo by Akiko Ishino (STUDIO FORT)

photo by Akiko Ishino (STUDIO FORT)

そのことに気がついて、少しずつ自己開示していこうと決めました。自分の弱い部分・できないことを認めていこうと。我慢して「強さ」で乗りきるよりも、開示して人に助けてもらおうって思うようになったんです。そうしないと、これからはやっていけないなって。

――それは、伊藤さんにとって大きな価値観の転換だったでしょうね。

そうですね。この病気を通じてわかったのは、「自分は別に強い人間じゃないし、これまでも人に依存して生きてきたんだ」ってことでした。要は、ひとりで生きているわけじゃないってことです。

僕はそれまで、自分に足りないものばかり追い求めていました。でも、すでに両親やいろんな人から受け取ったものを持っている。僕は弱さを抱えながら、人とお互いに依存し合いながら生きている存在なんだなって気づいたんです。

それから、人に頼ったり、弱みを打ち明けたりすることが少しずつできるようになっていきました。自分ひとりで解決するんじゃなく、周りの力を借りながら生きていくことに対して、「それが人間なんだな」って病気を通して腹落ちしていった感じですね。

――この病気は、伊藤さんが抑え込んできた弱さが可視化されたきっかけでもあったんですね。

「原因不明の病」と言われつつも、原因はあったのだと話す伊藤さん。

これまでに溜め込んできた「ストレス」や「無理」が臨界点を超えて、表に出てきたのがこの病気だったと、彼は解釈している。

つまり、「強い自分」が押し込めてきた「弱さ」が表出したということ。病気と向き合うことで、彼はその「弱さ」の根っこと対峙することになった。

「変わらないと、この先生きていけないと思ったんですよね」

伊藤さんが途中、ぽつりと言った言葉が印象的だった。

「強い人間」のままでは生きていけない、ここで生き方を変えないといけない。

それは程度の差こそあれ、わたしにも心当たりのある危機感だった。

大きな変化に呑まれるとき、自分もまた変化しないと、硬いところから壊れてしまう。

話を聞きながら、当時は伊藤さんにとって、「かつての『強い自分』よりも、さらに強くならねばならないときだったのだろうな」と思う。

いま液晶画面に映る伊藤さんの顔は、穏やかで優しそうな表情だ。

アーユルヴェーダと出会い、

自分の感情がわかるようになった

――退院後は復職されたんですか?

はい。まずは、家を出て会社に行けるようになる、というところからのスタートでしたが、元の生活に戻れるように努力しました。そうしながら、もう一度自分の今後のことを考えていこうと思いました。

とは言え、ずっと闘病しながら仕事をしていたので、なかなかスムーズにはいきませんでした。体に無理がかかるとまたしびれが強くなってしまうし、薬のきつい副作用で眠くなったり気持ち悪くなったりしてしまうので、会社のトイレでときどき寝たりしながら、自分の中でどうにか折り合いをつけようとしていました。それでもうまく調整できなくて、1,2週間休むこともありましたね。「これからどうなるんだろう」と毎日思っていました。

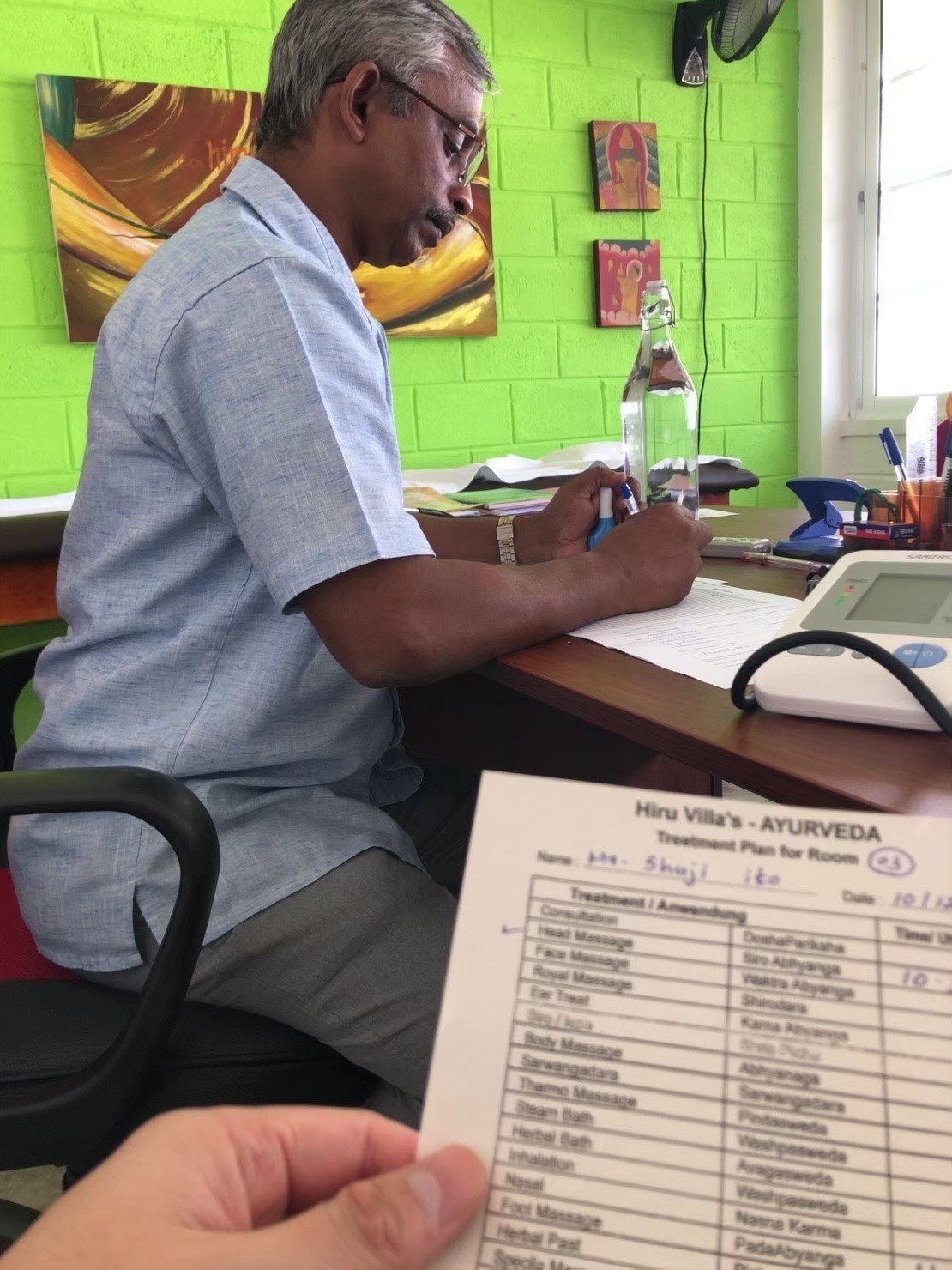

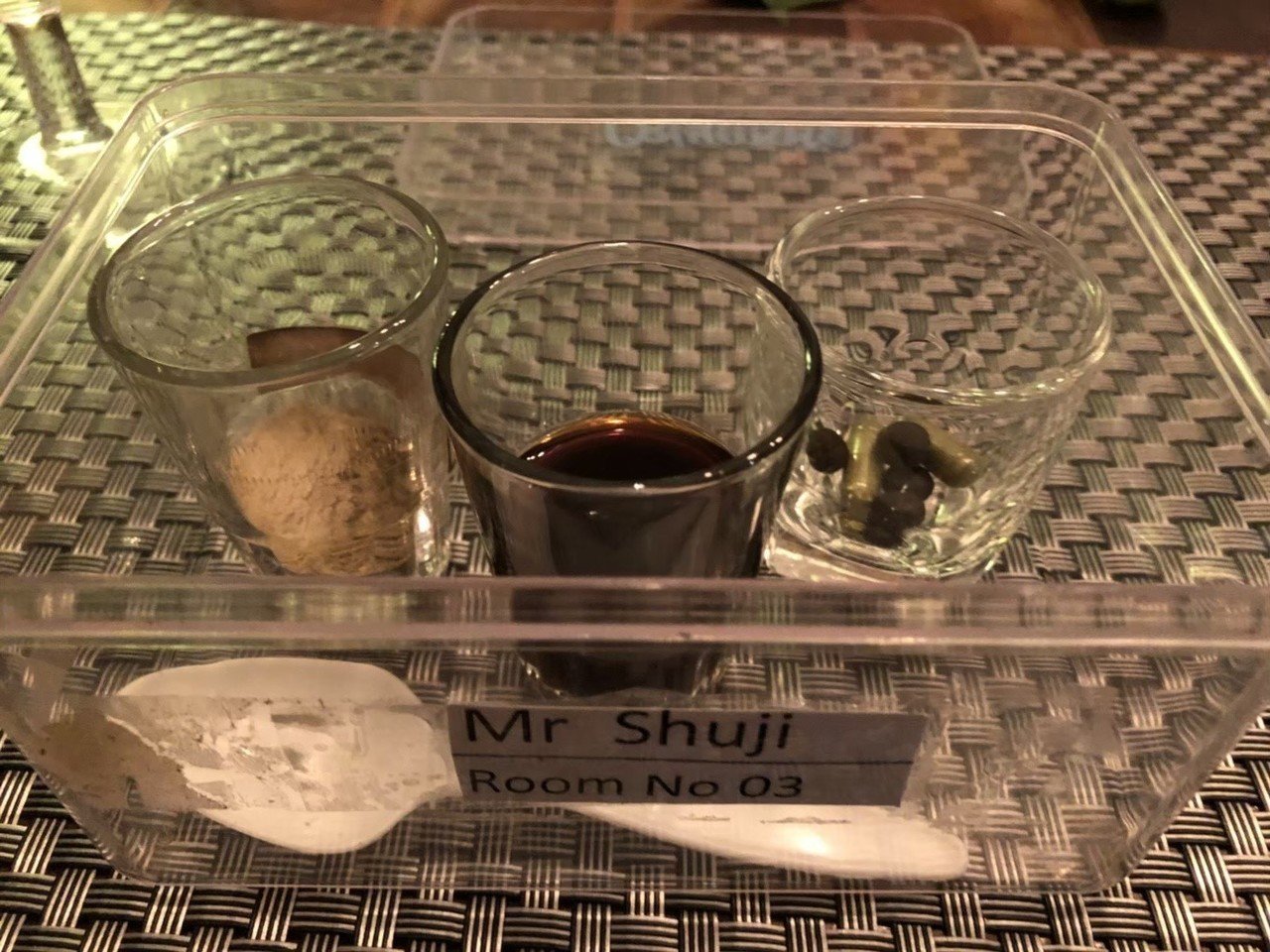

だんだん薬の限界も感じてきて、何か他に違うアプローチがないだろうかと探していたところで、仕事でスリランカを訪れる機会があったんです。マザーハウスは、スリランカやバングラデシュなどのアジアの国でものづくりをしているので。そこで、アーユルヴェーダの存在に気がつきました。病気になってから、3年は経っていましたが。

――アーユルヴェーダには、このとき出会われたんですね。

はい。日本では「エステ」くらいのイメージしかないアーユルヴェーダですが、スリランカやインドでは、アーユルヴェーダは国家資格を有する医療として扱われています。古代からの知恵や技術を、日本の医学部のように、大学で6年間みっちり積み重ねた人が医者になる、国の正規医療として認められているものなんですね。

もともと名前は知っていたんですが、改めて調べてみたら、現代医学とは全然違う考え方を持つ医療だとわかり驚きました。強い薬で病気を抑え込むんじゃなくて、「そもそもなんでこの病気は起きているの?」という原点に遡って、時間をかけてじっくり原因を取り除いたり、デトックスしていくって考え方だったんです。

それが自分には新鮮で、思い切って1か月休みをとって、アーユルヴェーダを受けてみることにしました。

――それもまた大きな方向転換ですよね。受けてみてどうでしたか?

自分でも驚いたんですけど、大きく改善したんですよ。

変化はふたつあったんですが、ひとつは3週間をすぎたころから、段々としびれがやわらいでいったことでした。3年かかってもうんともすんとも言わなかったしびれが、日本に帰るときには6,7割減少していて、すごく衝撃的な体験でしたね。

――えっ、すごいですね!

日本で受けていた治療は、先ほど言った通り、症状を押さえ込みに行くものでした。

でもアーユルヴェーダの考え方では、「体調が悪くなる」っていうことは、巡りが悪くなったり、どこかの部位に老廃物が溜まっていたりして、生物としての根本的な機能が働いていないっていうことなんですね。だから、悪い物を出して良いものを摂取し、ほどよく動き、心安らかに過ごそうというやり方をとるんです。

――へえー。

ひとつひとつは当たり前のことだけれど、その裏には何千年も培われてきた食や薬についての知恵がある。そこで1か月間、ひとつひとつの行為を積み重ねていくことで、自分の体が変わっていくのを実感しました。それで「人間ってやっぱり生き物なんだな」ってことを強く思ったんですよね。

――もうひとつの変化は何でしたか?

もうひとつ変わったのは、心でした。自分の中でストレスが減っていくにつれ、心の隅に追いやられていた自分の感情が、ちゃんとわかるようになったんです。

アーユルヴェーダでは、「体が健康な時と不健康な時では考えることが違う」と考えられています。健康な時の方が、より正しく自分のことがわかる。自分の考え、信念、感情を、ちゃんとキャッチできる状態になる、と言われているんです。

それにもれず、僕もそうでした。当時マザーハウスで働いていて、自分のやりたいことと近いことができていたけれど、子供時代の原体験に対して100%はやりきれていなかった。体が良くなってきた嬉しさももちろんあったけれど、それとともに、時間がたったり、病気をすることで忘れかけていた「自分はこういうことがしたかったんだ」っていう感情がまた戻ってきて、とても嬉しかったんです。

――なるほど……アーユルヴェーダは、本質的な人の体の構造自体にアプローチする医療だということですね。それは、医療組織の構造からアプローチしたいと考えていた伊藤さんの思想と、かなり近かったんじゃないでしょうか。

当時は全然言語化されていなかったけれど、おっしゃる通り、僕がこれまで考えていたことと同じものでした。

――そんなアーユルヴェーダに、実際に体を変えてもらった経験は大きかったでしょうね。

はい。自分でも驚くほど、いろんなことが巡って帰ってきた感じがしましたね。

途上国の人を医療で助けたいと思ったところから、それが巡り巡って自分が現地の伝統医療に助けられて、という。それで、起業をしようと決意したんです。スリランカに移住して、アーユルヴェーダ医療がトータルで受けられる場所をつくろうと考えました。

photo by Akiko Ishino (STUDIO FORT)

photo by Akiko Ishino (STUDIO FORT)

決して簡単なことじゃないとわかってはいるけれど、「自分でリスクを背負って、ゼロから立ち上げる」っていう、こういうことを自分はもともとしたかったんだよなって。そして今までの自分の経験があるから、これからの苦労は受け入れられるしそこに踏み込めるんだと。だったら、時間はかかるけど覚悟を決めてやろうと思いました。

――そのとき伊藤さんが、「Tagiru.」を通して実現したいと思ったのはどういうことですか?

僕自身、アーユルヴェーダを通じて、体と心の健康、ひいては自分の生命力や生きている感覚を取り戻しました。それができたのは、アーユルヴェーダのうちの「マッサージがよかった」とか「食事がよかった」とかではなく、すべての行程を丁寧に行ったから、その相互作用が生まれた結果だと思っているんです。だから、虫食い的にその一部だけを再現するのでなく、そういう全体で「生きている感覚を取り戻せる場所」をきちんと作りたいと思った。それがTagiru.という場所です。

――伊藤さんが体験したことを、そのまま体験できる場所。

はい。もっと言えば、Tagiru.を通じて実現したいのは、単純に「田舎でのんびりするっていいなあ」って感じてもらうことだけじゃないんですね。僕は都市に出て挑戦してきた人だから、それを否定したいのでは全くない。むしろ都市でも地方でも、頑張って働いている人たちにとって、ここで得た心や体の感覚が、その人のチャレンジを後押しするものになったらなと。

だからTagiru.では、伝統を重んじるのに加えて、滞在後、自分の国に帰ってから日々の健康習慣を変えるということを目指して、そのための「気づき」や「体験」を、今の時代に合わせて用意していこうと思っています。

――現実逃避ではなく、現実の支えとしてこの場所があれば良いという。

はい、その通りです。

伊藤さんのもとに訪れた、アーユルヴェーダとの出会い。

これまで自身が受けてきた西洋医療とはまったく違う病気へのアプローチに、伊藤さんは新たな希望を見出した。

「強い薬で病気を抑え込むんじゃなくて、『そもそもなんでこの病気は起きているの?』という原点に遡って、時間をかけてじっくり原因を取り除く」

伊藤さんは、アーユルヴェーダ医療をそのように説明したが、この言葉こそ伊藤さんの生き方の変化を表現しているように思う。

これまで彼は、自分の中にある「弱さ」を抑え込むことで強くあろうとしていた。だけどその「弱さ」を認め、「そもそも自分はひとりで生きているわけではない」ということを理解し、人に助けを求めることで新しく強くなろうとした。

枝葉の症状ではなく、本質的な部分にアプローチするアーユルヴェーダは、伊藤さんの人生に対する捉え方の変化を、端的に象徴しているような気がする。

「私もぜひ受けてみたいな」

思わずそう呟くと、伊藤さんは嬉しそうに笑った。

「強さ」で乗り切ることを諦めるまでは孤独だった

――現地には社員さんはいらっしゃるんですか?

いえ、今のところ、Tagiru.の社員は僕ひとりなんです。今後、日本でもスリランカでも仲間を増やしていくし、施設をオープンする時には、数十人のスタッフを雇う必要がありますが。

――えっ、そうなんですか! おひとりでされているんですね。

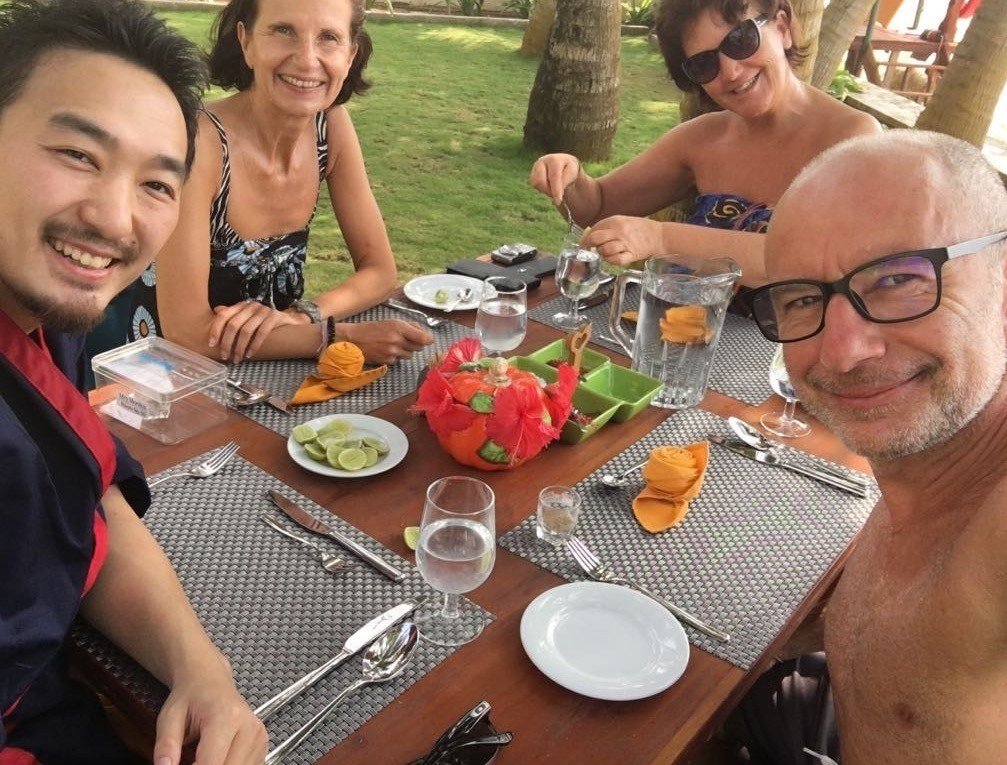

ゼロからそれなりのサイズのホテルを作る会社の社員がひとりって、珍しいかもしれないですね(笑)。でも、だからと言ってもちろんひとりでやっているわけではありません。日々支えてくれるパートナーがたくさんいます。自分に足りない力を、本当に多くの人から貸してもらっているんです。

――社員はひとりだけど、いろんな方がパートナーになって伊藤さんを支えているんですね。だけど、異国の地でホテルを起業するって、本当に大変なことだろうなと思うんです。言葉とかお金とか、障害となる壁はなかったですか?

そうですね……それはもう、今も現在進行形でひとつひとつ、ですね。時間はかかりますが、その価値を信じるしかない。事業として組み立てたり、出資者を集めたりとかは、考えながら工夫していったり、様々な方のお知恵を借りながら、牛歩で解決していっています。

でも僕はそもそも、ホテルオープンまでの課題に対して全過程が見えて、「これならいける!」と思ったから起業を決めた、というわけではないんです。

もちろん数字は見ていますが、実際のところ半分も先が見えていませんでした。どうマーケティングしていくか、国境をまたぐお金の流れをどう作るか……課題はいろいろとあるけれど、それでも「やる」って決めたただけなんです。方法は後で考えていこうと。そして、必ず「できる」と信じているんですね。

――「できる」と信じられているのは、なぜなんでしょうか?

ひとりでやっているわけではないからです。僕と同じように、世の中にこれを必要としている人がいると信じて、力を貸してくださる方がいる。そして、自分自身のリアルな体の体験があって、これは本当に世の中にあったほうがいい、と思っているから、「何か壁にぶつかっても、必ず解決していける」と、心の底から信じているんですよ。

とは言えもちろん、思い通りになんていきません。

スリランカでは建築の認可をとるのにもすごく時間がかかるし、待たされることも多い。普通に人がサボるっていうこともよくあります(笑)。でも、彼らには彼らの人生観があるわけで、スリランカの魅力はそういう大らかさだったりもするんです。

だから上から抑えつけるんじゃなくて、「僕はこう考えているので、こうしてほしい」ってちゃんと伝えながら、折り合いをつけていくことが必要。

一切思い通りになることがない中で、最大限工夫できることをしていきながら、前に進んでいる状態ですね。

――誰かが助けてくれると信じているからこそ、時間をかけて進んでいけるんですね。でもそんな中でも、やっぱり悩むことはあるのかなって思うのですが。

「これから先の未来はどうなるのかな」ってことは、もちろん悩みます。たとえばコロナウイルスによってどう影響が出るのか、みんなは今後も旅行をし続けるのか……。でも、その悩みが自分の孤独には結びついていないんですよ。不安は常にあるものだから。

僕は多分、昔のほうがもっと孤独だったんです。

――昔のほうが……それは、病気になるまで?

はい。病気になるまでは、ものすごく孤独でしたね。だけど、病気を通じて起業をすることになってからというもの、どんどん孤独が消えていっているんですよ。普通、逆だと思うんですけど(笑)。

――へえー!

さっきも話したように、昔は不安があっても人に「助けて」って言えなかった。人に頼らずにひとりで頑張ろうとしていた。強く振舞おうとして、弱音を人にさらけ出せなかったんです。それが僕を孤独にしていました。

弱い自分を許すために行った家族との対話

ちょっとここまで話すインタビューはなかなかないと思うのですが (笑)、病気になったときにそのことに気づいて、「なぜ人に助けてと言えなくなったのだろう」と何十年も過去を振り返ってみたんですよ。病気をすると、色々なことを考えるものですね。そうしたら、子供の頃に妹が生まれたときだとはっと気づいたんですね。

――えっ。子供の頃に?

はい。僕は三人兄弟の長男で、3歳くらいのときに妹が生まれたんですけど、そのときになぜか「両親は妹に明け渡して、ひとりで強くならなきゃ」って勘違いしてしまったんですよね。

――それは……親御さんになにか言われたとか?

いえ、両親は特になにも言っていないと思うんですけど、ぼんやりとその時から「親に頼らずに、ひとりで道を切り拓いていかなきゃ」って思う癖がついたんです。それが努力するためのモチベーションにもなったけれど、一方でストレスを吐き出せなくなってしまって。

――すごいですね。そんなに幼い頃に、「人に頼らない」メンタリティが確立されたなんて。

そのことにとても影響を受けたんだと思います。

でも病気をきっかけに、「これからは自分の弱さを人に伝えて、頼っていこう」ってふうに考え方が変化していって、どこか気持ちが楽になっていったんですね。

その最後のだめ押しが、起業です。今の僕がやろうとしていることって、本当に最初から最後まで、ひとりでやるなんて無理なことばっかりなんですよ。

もう笑っちゃうほど、人の助けなしにはやっていけない。最初から「強さ」で乗り切るなんて無理だって、諦めているんですね。でもそれで僕は「弱くてもいいんだ」って思うようになったんです。

――頼ることができれば、弱くても生きていけると。

そうです。それで、起業するときにやるべきことは、自分を助けてくれる人を探すことだと思いました。自分を外にさらけ出して、応援してくれる人を見つけようと。

そのためにはまず、親に会いに行こうと思いました。両親に会って、幼かったあの頃に「人に頼らない」という癖ができて以来、ずっとひとりで頑張ってきたんだ と、少なくとも僕は思ってしまっていたことを、伝えようと思って。

――すごい!

それで両親に、正直な気持ちを伝えました。結果的には自分はいろんなものを得てきたし、これまで一所懸命育ててもらったし、感謝もしている。だけどその当時は寂しかったんだよね、と。両親はすごくびっくりしていたけれど、「ごめんね」と言って受け止めてくれました。それで、ものすごく楽になりましたね。

両親に会いに行って本音を話したのは、「こうすることがこの後の僕を楽にしてくれる」って直感的に思ったからです。それくらい自分を許して人に頼らないと、これからの起業は無理だなって。

――なるほど。ご両親と話すことは、伊藤さんにとっての大きな変化の一歩だったんですね。

はい。これまでの僕にとっては、「人に頼る」のは大変なチャレンジです。もともと誰にでもなんでも話せるみたいなタイプではありません。でも、そうなる必要はなくて、その時々で誰かに話せたらいいんだな、ということにも気がつきました。

たとえば心を多面体だと捉えれば、「この感情は妻に」とか「この感情は昔の同級生に」とか、それぞれの面ごとに必ず誰か、今は頼れる相手がいるんですね。それがわかったから、僕はもう孤独じゃないなって思うんです。

客観的に見たら、現地で日本語が話せる人が半径数百km圏内に誰もいなくて孤独に見えるかもしれないけれど(笑)。でも、「自分のやることに納得している」ということと、「人に助けてもらえるって信じられている」ということの両方があるから、僕は孤独じゃないんですよね。

――それは自分と他人、どちらも信じられている状態ですね。逆に、伊藤さんにとって、孤独な状態ってなんでしょう?

自分の不安や寂しさ、辛さを伝えられる相手がいないという、人を信じられない状態じゃないかな。以前の僕は、そういう感じでした。

でも今の僕は、自分と人はそもそも繋がっているものなんだと思うんですね。病気の経験を通して、それを信じられるようになりました。

もちろん、自分の気持ちがうまく伝わらないときもあるし、人に頼っても解決できないときもあります。だけど、それでもいいと思っている。吐き出せる相手がいるだけで、心が楽になるものじゃないですか。それで十分だなって。

だから、強い経営者像とは真逆かもしれませんね。「経営者は孤独だ」とよく言うし、それはもちろんわかるのですが、その「孤独」に自ら向かわない「弱い」経営者でありたいなと思っています。

これまでは自分ひとりで立とうとしていた伊藤さんだけど、病気と起業という「もう笑っちゃうほど、人の助けなしにはやっていけない」ことを通して、自分ひとりで立つことをやめた。

それは人に寄りかかろうという甘えではなく、人を信じてつながっていこうという覚悟だ。

伊藤さんは心の状態を「多面体」とたとえた。

そのすべての面に異なる他者がいて、立体的につながっているイメージをわたしは想像する。結果的に、ひとりで立っていたときよりも、大きくて広い場所に彼は立っている。

「硬く強く、というよりは、やわらかく広がっている感じがしますね」

わたしがそう言うと、伊藤さんは「本当にそうですね」と笑った。「孤独じゃないなんて、経営者っぽくないですよね」と。

やっぱり彼は、前よりも強くなっている。

ひとりでないということは、それだけできっと強い支えなのだろう。

生きるプロセスの中で「生きている」と感じられるように

――伊藤さんは、コロナウイルスによってどのように世界が変わると思いますか?

怖がりながらも楽観しているんですが、「きっと人は移動することをやめないだろうな」と思っているんです。それは、歴史を見ていたら明確だなと。

これまでにもいろんな感染症があったけれど、現代人はどの時代の人々よりも移動して繋がるようになっていますよね。きっと今後も、コロナウイルス的なものとともに生きていくことを選びながらも、人は移動していくのだろうと思います。ある意味僕は、「移動が人間を人間たらしめてきた」と思っているので。

もうひとつ思うのは、今は多くの人にとって自分と向き合う時間ができたときです。今後もこの状況は、繰り返し出てくると思います。そんな中で「今後自分がハッピーに生きていくには、何が必要でどうすればいいのか」という問いが、多くの人にとっての課題になるんじゃないでしょうか。そして、ある一部の人たちにとっては、その答えが「心と体が元気であること」だったりするんじゃないかなと。

だから、短期的には人の移動が制限されるかもしれないけれど、長期的に見ればアーユルヴェーダ的な本質に携わる医療が必要だっていう考え方が、浸透するんじゃないかなと思うんです。

――ある意味、伊藤さんが病気にかかったときと似ている状態なのかもしれないですね。一度移動が制限されて、足元を見直す時間……自分は今後どうしたら幸福に生きられるのかを考える機会ができた。

そうだと思います。震災も、近いものを学ばせてくれましたよね。自分が死んだり、大事な人がいなくなったりすることが、いつ起きてもおかしくない。そしてそれがいつ終わるかわからない……。

――そうですね。

そんな中で思うのは、今って結果重視な社会だけど、結果が出るまでには不確定な時間に身を委ねないといけないんだよなということです。本当に、いつ何があるかわからないから。

でも、そのプロセスの中にいる自分って、ビビりながらも充実しているような気がするんです。ゴールに達成した瞬間はもちろんすごく嬉しいけれど、それって実は一瞬のことですよね。それならば、プロセスの中に自分がどう存在しているかのほうが重要なんじゃないかなって思うようになりました。

経営者なので結果ももちろん大事だけど、プロセスで何を残せるかもそれと同じくらい大事なんじゃない?って。こういう不安定な情勢の中だからこそ強くそう思うし、これからはより多くの方が「プロセスが大事」って考えるようになるんじゃないかなと思います。

――今もまさに、伊藤さんは「Tagiru.オープン」というゴールまでのプロセスにいますよね。

そうなんですよね。僕はいまプロセスの中で、人から恩を受け取ることのばかりで、その恩だって絶対に返したいけど、すぐに返せるわけじゃない。「すぐに返さなくてもいいよ」と思う方達に、本当にありがたく、助けてもらっていただいているのだと思います。

しかも、そのリターンの方法はお金だけじゃないんですね。「年に一度Tagiru.に来ていただくこと」かもしれないし、僕の泥くさい姿を、特等席で見てもらうことかもしれない。金銭的なリターンは株式会社である以上シビアに目指しますが、そういう、お金だけじゃない長期的なリターンでもいいよ、っていう人に支援していただいているんです。

――まさに、プロセスでお返しをしている。

受けた恩に対してできるだけ早く報いたいって気持ちはもちろんありますが、時間をかけて本質的なものを返していきたいっていう感覚もあります。

一般的な資本主義では、いかに短期でリターンを得られるかが大事ですが、Tagiru.ではそれとはまた違うひとつの形を示せるんじゃないかなと思っています。

その両翼をバランス良く持っておくことって大事だなって。そうじゃないと、どちらにしてもひとりよがりになってしまう。

――なるほど。Tagiru.ができるまでのプロセス自体が、伊藤さんにとっては結果同様に大事な価値を持つものなんですね。

そうです。僕がTagiru.を通して実現したいのは、ここに来た人が、生きていくプロセスの中で自分の生命力を感じられるようになることなんです。アーユルヴェーダを通して、そう感じられる自分に戻していくこと。それがTagiru.の目指す「生き物としての感覚を取り戻す」ということですね。

すべてのものは変わっていくけれど、そのプロセスの中で、自分自身に納得しながら突き進んでいく感覚が、生きてることなんじゃないかなって思うんです。

そしてもうひとつ。先ほども話したように、人は人に生かされています。自分の力で突き進むことと、人に助けてもらうこと、そのバランス感覚が必要だと思う。

今の世の中は便利になっているので、体と心のセンサーを働かせていれば、自分を助けてくれるものを見つけて集めることがラクになりました。それは真剣に語り合える友かもしれないし、お笑いかもしれないし、日々の小さな習慣かもしれない。

困ったときに自分を救ってくれるものが何なのか、それを感じ取れる”センサー”を、Tagiru.は一緒に作っていく場所なんだろうなと思います。

その結果、その人が「たぎって(滾って)」いる状態。ぼうぼうと火が燃えているというよりも、こんこんとやさしく、泉から水が湧くような感じ。そういう存在になれる場所を、時間をかけて作っていきたいですね。

伊藤さんと話しながら、わたしはある言葉を思い出していた。

「自立は、依存先を増やすこと 希望は、絶望を分かち合うこと」

これは、脳性まひの障害を持ちながら小児科医を勤めている、熊谷晋一郎さんの言葉だ。

彼はずっと自分が抱え込んできた問題を他人と共有できたとき、「『世界はアウェー(敵地)じゃなかった!』という絶大な希望を感じた」と話している。

もしかしたら伊藤さんは病気になるまで、ずっとひとりで世界と戦っていたのではないだろうか、とふと思った。

妹さんが生まれた時、おばあちゃんが亡くなった時、会社で一所懸命働いていた時……

誰にも弱音を吐かないで、努力を重ねて、常に自分ひとりで邁進してきた。

そういう伊藤さんにとって、世界は「アウェー」な場所だったのかもしれない。なぜなら、「独り」だったから。

病気になった時というのは、ある意味で世界が完全に「アウェー」になってしまった時なのだろう。医者の言葉すら信じられなくなり、ひとり震えて寿命を検索した伊藤さんは、ものすごくこわかっただろうと思う。

だけど、そこから彼は「アウェー」を「ホーム」に変えていくことができた。

「自分は別に強い人間じゃないし、これまでも人に依存して生きてきたんだ」

ということを理解できたから。

それはつまり、自分の中にいる他者を見出すということだ。他者は世界の一部であり、それが増えれば増えるほど、世界は「ホーム」に近づいていき、自分は大きくなっていく。

今、世の中には未来が見えない不安、焦燥、恐怖が充満している。

これまでにあった「ストレス」や「無理」が、コロナウイルスによって可視化した。それは、伊藤さんが発症したときのエピソードと呼応している。

それなら今のわたしたちが伊藤さんの話から学ぶことは、やっぱり

「自分は別に強い人間じゃないし、これまでも人に依存して生きてきたんだ」

ということではないかと思う。

心を開き、「必ず誰かが助けてくれる」と信じること。

伊藤さんの言う通り、心が多面体であるとするなら、どれかの面は誰かとつながれるはずだ。先が見えていなくたって、つながっている手があれば誰かが助けてくれるだろう。

伊藤さんのいう「滾る」という感覚。

「ぼうぼうと火が燃えているというよりも、こんこんと泉が湧くような感じ」

これは、心のつながっている部分から、他者によって無限に力が注がれるような感じなのかもしれない。つまり世界との一体化、「ホーム」の拡大化。人とつながるとは、きっとそういうことなのだろう。

わたしもいつかそういう感覚を味わってみたい。すでにつながっているのだろうけれど、それをきちんと感じられる自分になりたい。それが「生きている感覚」なのではないかな。

伊藤さんの清々しい笑顔を見ながら、そんなことを思った。

本記事は、2019年3月から2か月間にわたり行ったクラウドファンディング『連載「経営者の孤独」書籍化応援プロジェクト!』におけるリターンです。【限定2枠 土門蘭のインタビューを受ける権利】にご応募してくださった方が、ご友人である伊藤さんに起業のプレゼントとして贈られ、インタビューが実施されました。重ね重ねとなりますが、ご支援してくださった皆様、改めて誠にありがとうございました。

インタビュー/執筆:土門蘭

メインビジュアル・プロフィール/Akiko Ishino (STUDIO FORT)

いいなと思ったら応援しよう!